ResearchOverview

研究概要

研究紹介

農薬のリスク評価に関する研究

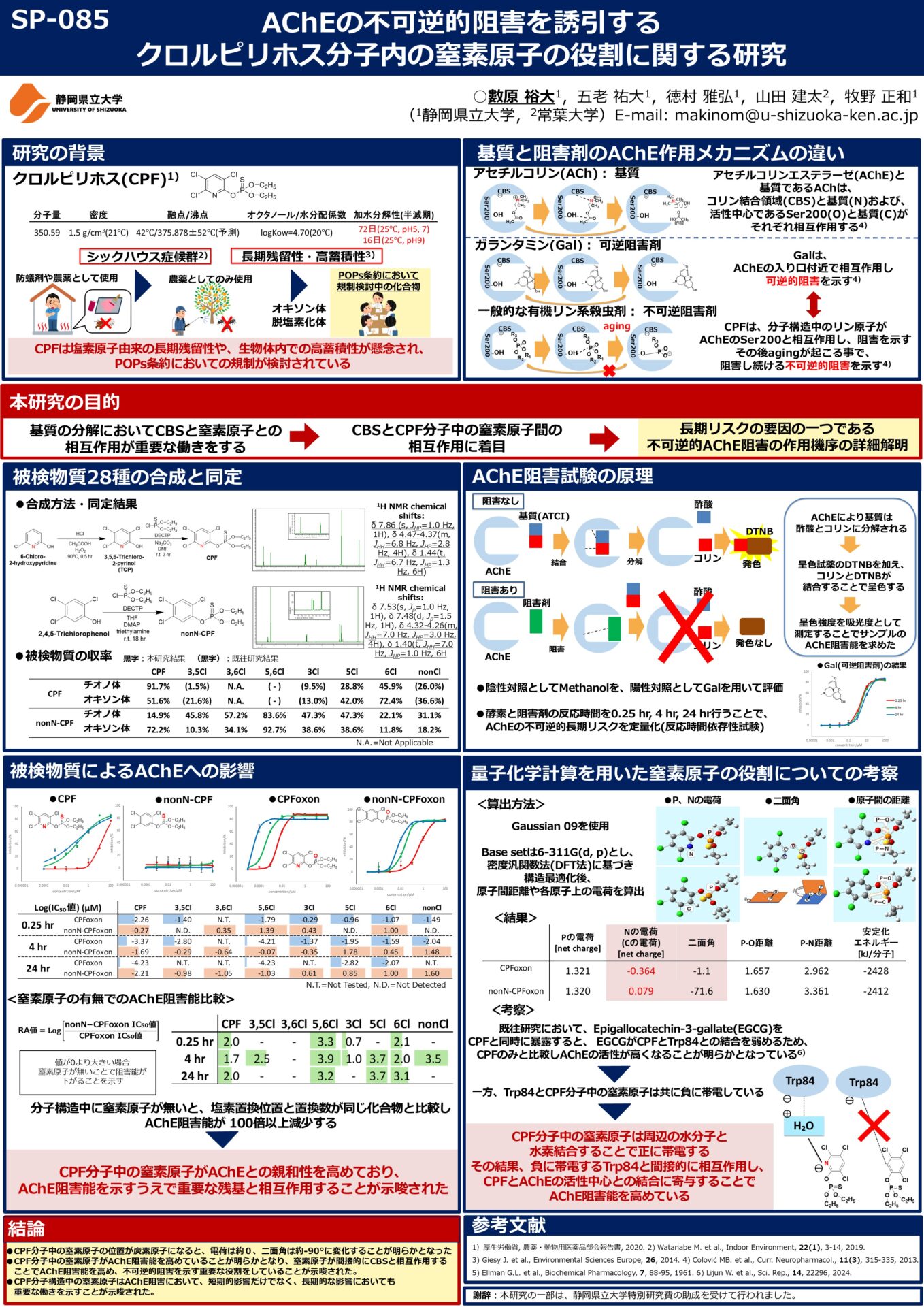

クロルピリホス(CPF)は、シックハウス症候群を引き起こすことが指摘された防蟻剤であり、現在、その使用は厳しく規制されているが、カミキリムシ類への適用等で農薬としての使用は認められている1-2)。CPFは、分子内に三個の塩素原子を有することから環境中に長期的に残留し、生物体内での高蓄積性が懸念されるため、POPs条約においてその規制が検討されている化合物でもある。CPFの殺虫機序は、一般的な有機リン殺虫剤と同様にアセチルコリンエステラーゼ(AChE)阻害であり、Galantamine(Gal)等の植物由来の阻害剤とは異なり、強力かつ不可逆的に阻害することから、塩素原子由来の高残留性という側面だけでなく、有機リン剤特有の不可逆的阻害という側面からも非標的生物を含む長期生態系リスクが懸念される。

そこで本研究では、長期リスクの要因の一つである不可逆的AChE阻害に注目し、その作用機序の詳細な解明を目指した。特に、AChEの基質作用部位の近くに位置するコリン結合領域(CBS)とCPF分子中の窒素原子間の相互作用に着目し、CPF分子構造中の窒素原子を炭素原子に置き換えた化合物(nonN-CPF)を有機合成することで、AChE阻害能、特に不可逆的阻害能を中心に比較・考察した。

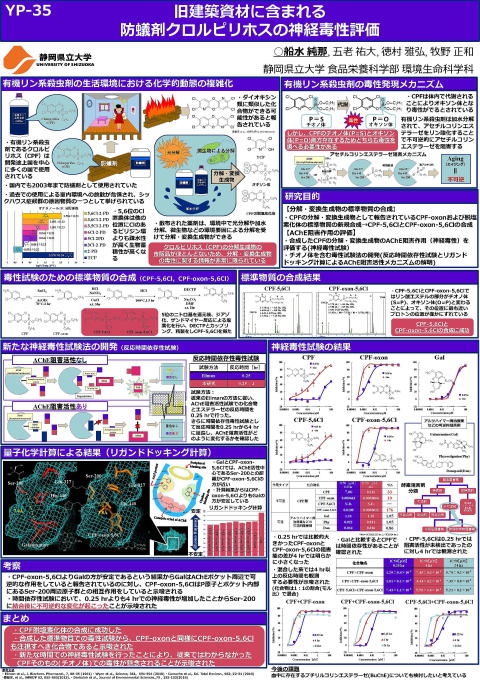

クロルピリホス(CPF)は、有機リン系殺虫剤であり、有機塩素剤クロルデンの代替防蟻剤として建築資材へ塗布・使用されてきた。CPFは、クロルデンと比較して高分解性かつ広範囲な殺虫スペクトルを示す一方、 急性毒性が高く、微量長期暴露に由来するヒトへの影響、特に神経系への悪影響が懸念されることから、シックハウス症候群や化学物質過敏症等の原因物質として疑われている。

CPFを含む有機リン殺虫剤の作用機序は、標的生物の体内で分子内のP=S基がP=O基へ酸化変換され、これに伴うアセチルコリンエステラーゼ (AChE)阻害能が増大することに起因する。一方、CPFは分子内に塩素原子を有する化合物であり、生体外では酸化変換よりも脱塩素化反応が 優位に進行すると考えられる

つまり、室内環境におけるCPFの神経毒性をより包括的に明らかにするには、CPFだけではなく、CPFの脱塩素化体、加えてこれらの P=O体(酸化変換物)のAChE阻害を評価する必要があると考えられる。しかし、脱塩素化CPFは市販されておらず、その毒性についての情報は十分 とは言えない。そこで今回、CPFとその脱塩素化体、さらにそれらのオキソン体P=O基変換体を合成し、神経毒性を評価することに加え、さらに CPFとそのオキソン体の混合物を用いた複合的な神経毒性試験も併せて実施した。

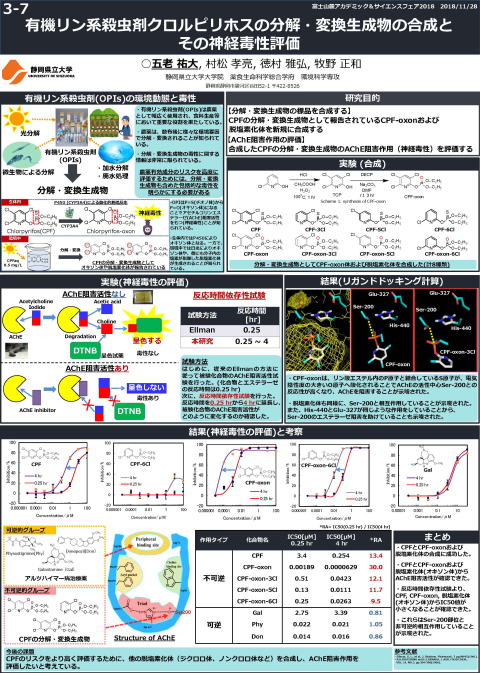

有機リン系殺虫剤は農薬として幅広く使用され、食料生産等において重要な役割を果たしている。農薬は、散布後様々な環境要因で分解・変換されることが知られており、農薬有効成分のリスクを高度に評価するためには、分解・変換生成物も含めた包括的な毒性を明らかにする必要がある。

そこで農薬としての用途のほか防蟻剤として国内で広く使用されていたクロルピリホス(CPF)に注目した。これは、世界でも広く使われている農薬の一つである。日本国内では、分子構造内の塩素原子に由来する高蓄積性により使用が制限されている一方、開発途上国では未だ多く使用されており、近年輸入野菜から基準値を上回る残留量が国内で確認されている。

本研究では、分解・変換生成物としてCPFのP=SがP=O(オキソン体)となったCPF-oxonおよび、分子内の塩素原子が離脱したもの(脱塩素化体)を新規に合成し、それらの神経毒性を評価したのでその詳細を報告する。

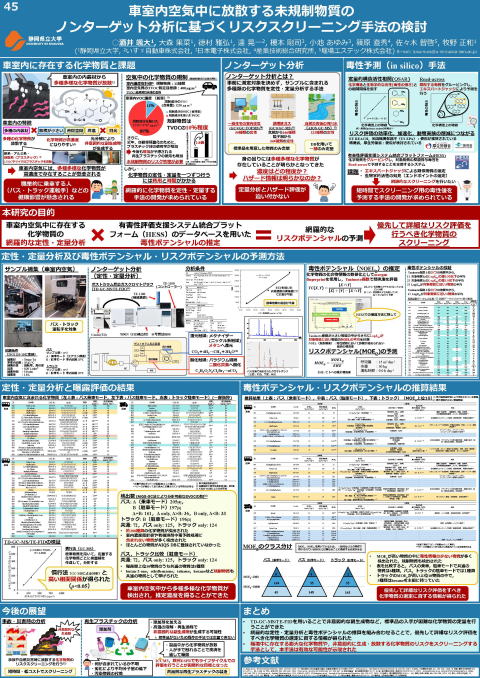

定量的ノンターゲット分析の開発と応用

車室内には様々な内装材が使用されていることから、多種多様な化学物質が放散することが報告されている。 くわえて、車室内は容積が比較的小さく、太陽光が照射されることで高温になりやすいといった観点から、放散した化学物質が高濃度になりやすい傾向にある。 また、太陽光の照射に伴う車室内空気中の化学物質が光分解することにより、非意図的な副生成物の生成も考えられる。そのため、特に、トラック運転手などの職業的に長時間乗車する人の健康影響が懸念される。 達らの研究によると、車室内空気中に存在する総揮発性有機化合物(TVOC)のうち、厚生労働省が定める室内濃度指針値が定められている13物質が占める割合は11%程度であり、残りの89%は未規制物質であった。 そのため、健康な室内空間の創生には、規制に先駆け、未規制物質も含めたリスク評価を行うことが重要となる。

化学物質のリスク評価は曝露評価とハザード評価から成り立っている。まず、曝露評価には、化学物質の定性・定量データが必要となる。 近年、空気中の化学物質を網羅的に定性・定量分析する方法として、ノンターゲット分析(NTA)が行われるようになってきた。例えば、一般住居の室内空気を2次元ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計(GC×GC-TOFMS)で分析することにより、50種類の化学物質が検出され、 また、フライドチキンの調理排ガスをGC×GC-MSで分析することにより、気相から166種類、粒子相から349種類の化学物質が検出された。以上のように、ノンターゲット分析に関する技術の発展により、我々の身の回りには、多種多様な化学物質が存在していることが明らかとなってきた。 しかし、車室内空気中に存在する化学物質に対するノンターゲット分析の事例は限られているのが現状である。また、ノンターゲット分析により多数の化学物質を検出できたとしても、毒性に関する情報が不足している化学物質が多く、検出された化学物質のハザード評価が追い付かないという課題が挙げられている。

本研究では以上の課題に対して、まず、水素炎イオン化検出器と質量分析計のデュアル検出器を用いた、ポストカラム反応ガスクロマトグラフ(TD-GC-MS/PR-FID)による定量的ノンターゲット分析(qNTA)を車室内空気に適用し、 網羅的な定性・定量分析を試みた。加えて、有害性評価支援システム統合プラットフォーム(HESS)を用いた、 化学物質の毒性を予測する手法の開発も検討した。HESSは、化学構造的に類似の特徴を持つ化学物質をグルーピングし、毒性試験が未実施の化学物質の反復投与毒性の評価を支援するシステムであり、 OECD QSAR Toolboxと互換性のあるシステムとして開発された。本研究では、HESSのデータベースを用いて、スクリーニング用の毒性値として毒性ポテンシャル(NOELp)を定義し、予測することとした。 以上をまとめると、TD-GC-MS/PR-FIDを用いたqNTAによる車室内空気中に存在する化学物質の網羅的な定性・定量分析を基にした曝露評価と、HESSのデータベースを用いた毒性ポテンシャルの予測によるハザード評価を組み合わせることで、 リスクポテンシャル(MOEp)を定義し推算することで、優先して詳細なリスク評価を行うべき化学物質のスクリーニング手法の開発を本研究の目的とした。

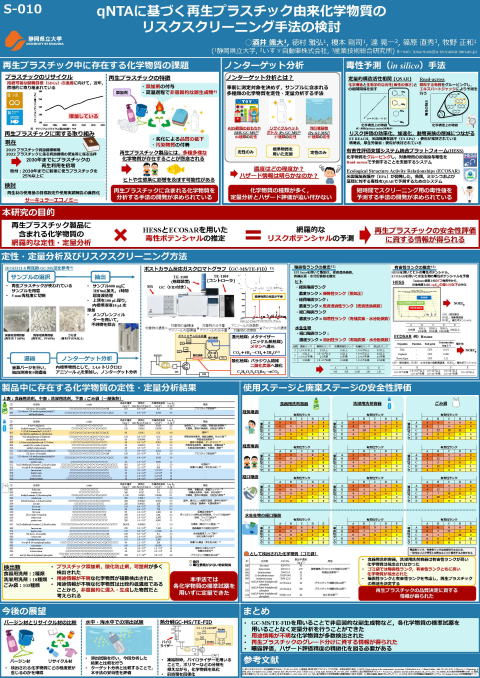

近年,持続可能な開発目標(SDGs)により,プラスチックのマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが推進されている。リサイクルによって生成される再生プラスチックには,原料に由来する添加剤などに加え,再生工程で非意図的に発生する副生成物など,多種多様な化学物質が含まれている可能性がある。 これらの化学物質は,再生プラスチック製品の廃棄に伴い,マイクロプラスチックなどの媒体を経由して水環境に放出された場合,生態系に影響を及ぼすことが懸念される。また,再生プラスチック製品に含まれる化学物質に人が曝露した場合,健康影響を及ぼす可能性がある。

化学物質を網羅的に分析する手法としてノンターゲット分析が行われるようになってきた。しかし,定性された化学物質の定量評価には,従来の分析法と同様に,物質ごとに分析法を開発する必要がある。分析法の開発には標準物質が必要となるが, ノンターゲット分析で検出されるすべての物質の標準物質が市販されている可能性は低く,特に非意図的に生成される副生成物は標準物質を得るのが難しい。また,分析法を個別に開発していくことは時間的にも,経済的にも,非常に困難である。

本研究では,以上の課題に対して,水素炎イオン化検出器と質量分析計のデュアル検出器を用いたポストカラム反応ガスクロマトグラフ(GC-MS/PR-FID)を用いたノンターゲット分析を,再生プラスチック由来の化学物質に適用し,網羅的な定性・定量分析を行った。さらに,再生プラスチック製品中に存在する化学物質の室内空気やハウスダストを介したヒト健康への影響や,廃棄後に環境中に拡散した場合の生態への影響を考慮した,リスクポテンシャルの推算スキームを構築した。

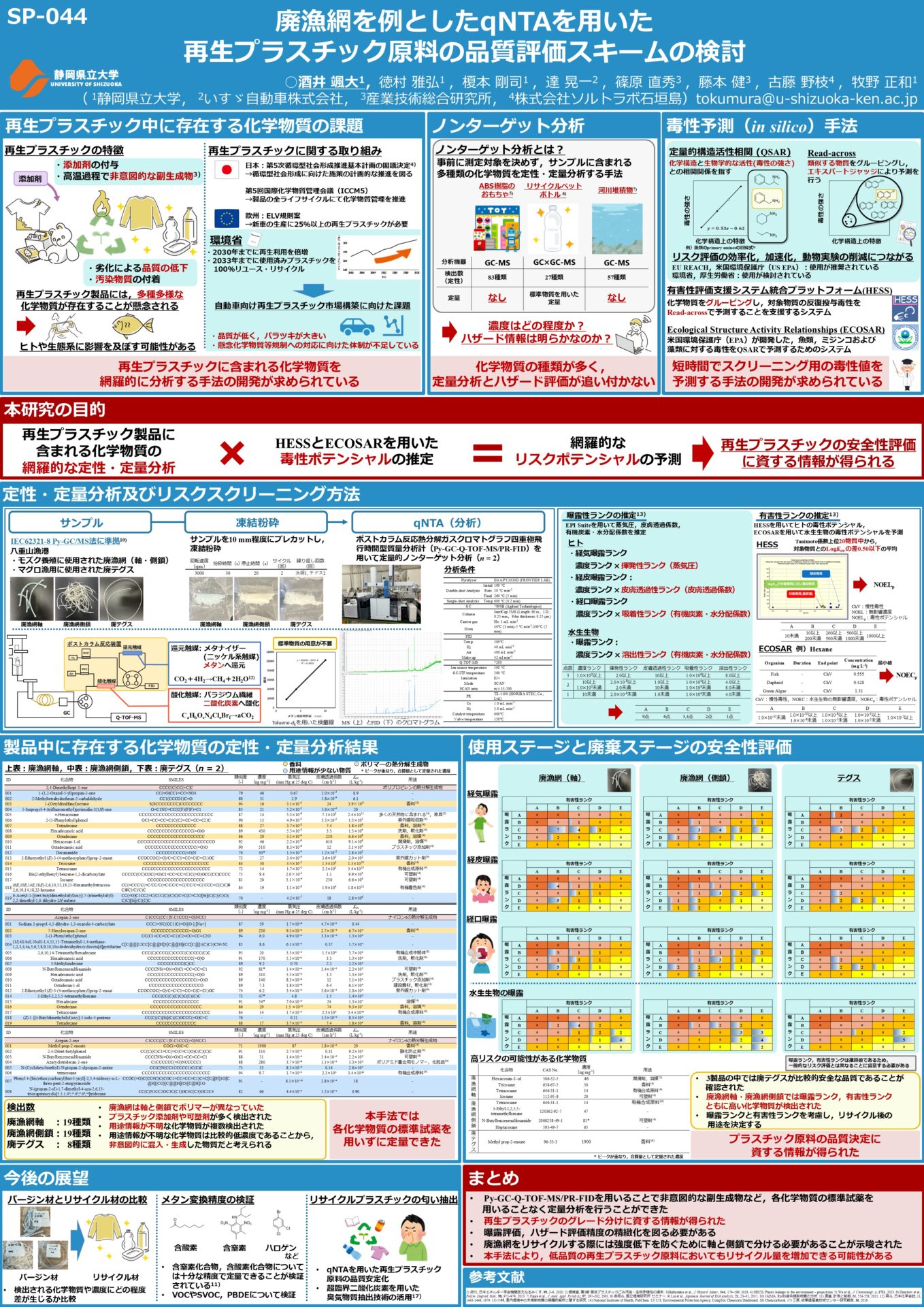

持続可能な開発目標(SDGs)により,プラスチックのマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが推進されている。しかし,リサイクルによって生成される再生プラスチックには,原料に由来する添加剤などに加え,再生工程で非意図的に発生する副生成物など,多種多様な化学物質が含まれている可能性がある。そのため,再生プラスチック原料をリサイクルする場合,含有化合物に起因するヒト健康リスクが懸念される。また,海水中で使用される漁網やテグスについては,マイクロプラスチックなどの媒体を介して水環境中に放出されることで生態系へ悪影響を及ぼすことも懸念される。

近年,化学物質を網羅的に分析する手法としてノンターゲット分析が行われるようになってきた。しかし,定性された化学物質の定量評価には,従来の分析法と同様に,物質ごとに分析法を開発する必要がある。分析法の開発には標準物質が必要となるが,特に非意図的に発生する副生成物など,ノンターゲット分析で検出されるすべての物質の標準試薬が市販されている可能性は低い。また,分析法を個別に開発していくことは時間的にも,経済的にも,非常に困難である。

本研究では以上の課題に対して,水素炎イオン化検出器と質量分析計のデュアル検出器によるポストカラム反応熱分解ガスクロマトグラフ(Py-GC-MS/PR-FID)を用いた定量的ノンターゲット分析(qNTA)を,再生プラスチック原料由来の化学物質に適用し,網羅的な定性・定量分析を行った。さらに,再生プラスチック原料がリサイクルされてヒトが使用することを想定した際のヒトへの健康影響や,漁網およびテグス中に存在する化学物質がマイクロプラスチックとして海洋中に放散した際の生態系への影響を考慮した,品質評価スキームを構築した。また,米国環境保護庁が開発したECOSARを用いた水生生物の毒性ポテンシャル評価と組み合わせることで,高品質な再生プラスチック製造に向けた評価スキームを検討した。本研究ではサンプルとして,モズク養殖に使用された廃漁網(軸,側鎖)およびマグロ漁用に使用された廃テグスを対象とし,八重山漁港から入手した。本報では,紙面の制限により,定性分析結果の一部を記載する。

バイオ液肥の高付加価値化などに関する研究

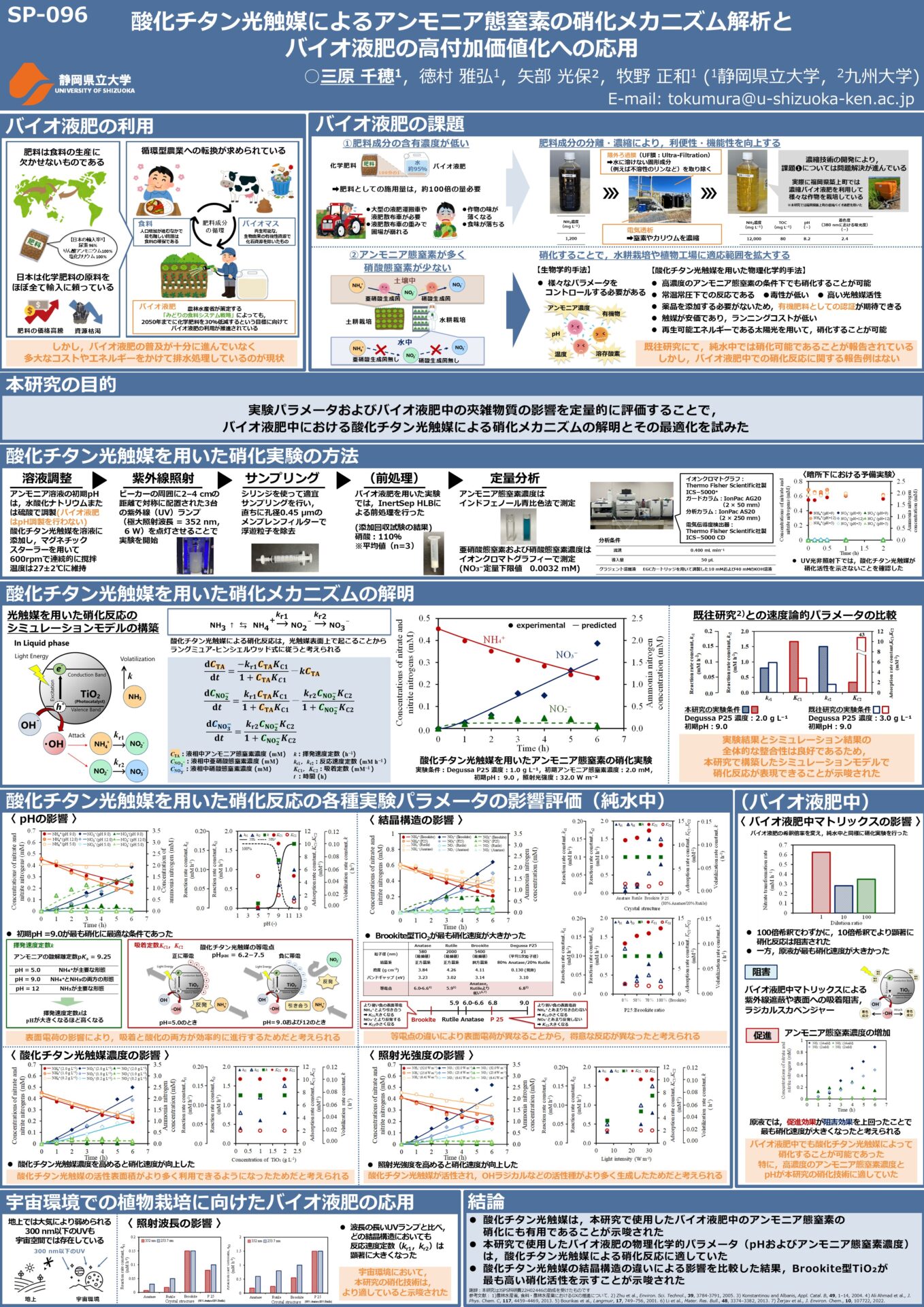

バイオ液肥は循環型社会の創生に資する技術として注目されており,近年の肥料の価格高騰に加え,農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」における化学肥料の使用量を2030年までに20%,2050年までに30%低減するという目標に向けて,その利用が推進されている。一方,需要を超えたバイオ液肥は多大なコストやエネルギーをかけて処理されているのが現状であり,需要拡大のための工夫が必要とされている。その例として,土壌を用いない植物工場や水耕栽培への応用を考えると,バイオ液肥中のアンモニア態窒素を植物がより利用しやすい形態である硝酸態窒素に効率的に変換する手法の開発が求められている。

現在,バイオ液肥中のアンモニア態窒素の硝化方法として,硝化細菌を用いた生物学的な手法が検討されているが,アンモニア態窒素濃度が高い場合,硝化反応が強く阻害されてしまうことが知られている。一方,光触媒を用いた物理化学的な硝化反応は,高濃度のアンモニア態窒素に対しても原理上有効であり,特に酸化チタン光触媒は,安価でハンドリングが容易であることから有望だと考えられる。しかし,バイオ液肥中のアンモニア態窒素の硝化に関する研究例はなく,反応メカニズムの解析やバイオ液肥中に含まれる夾雑物質の影響評価,プロセスの最適化など,実用化に向けた検討が必要とされている。

本研究では,酸化チタン光触媒を用いた物理化学的な硝化反応について反応速度論的に解析を行い,pHや光触媒濃度,照射光強度,酸化チタンの結晶構造などの影響を定量的に評価した。また,実際のバイオ液肥を用いた実証試験も行った。

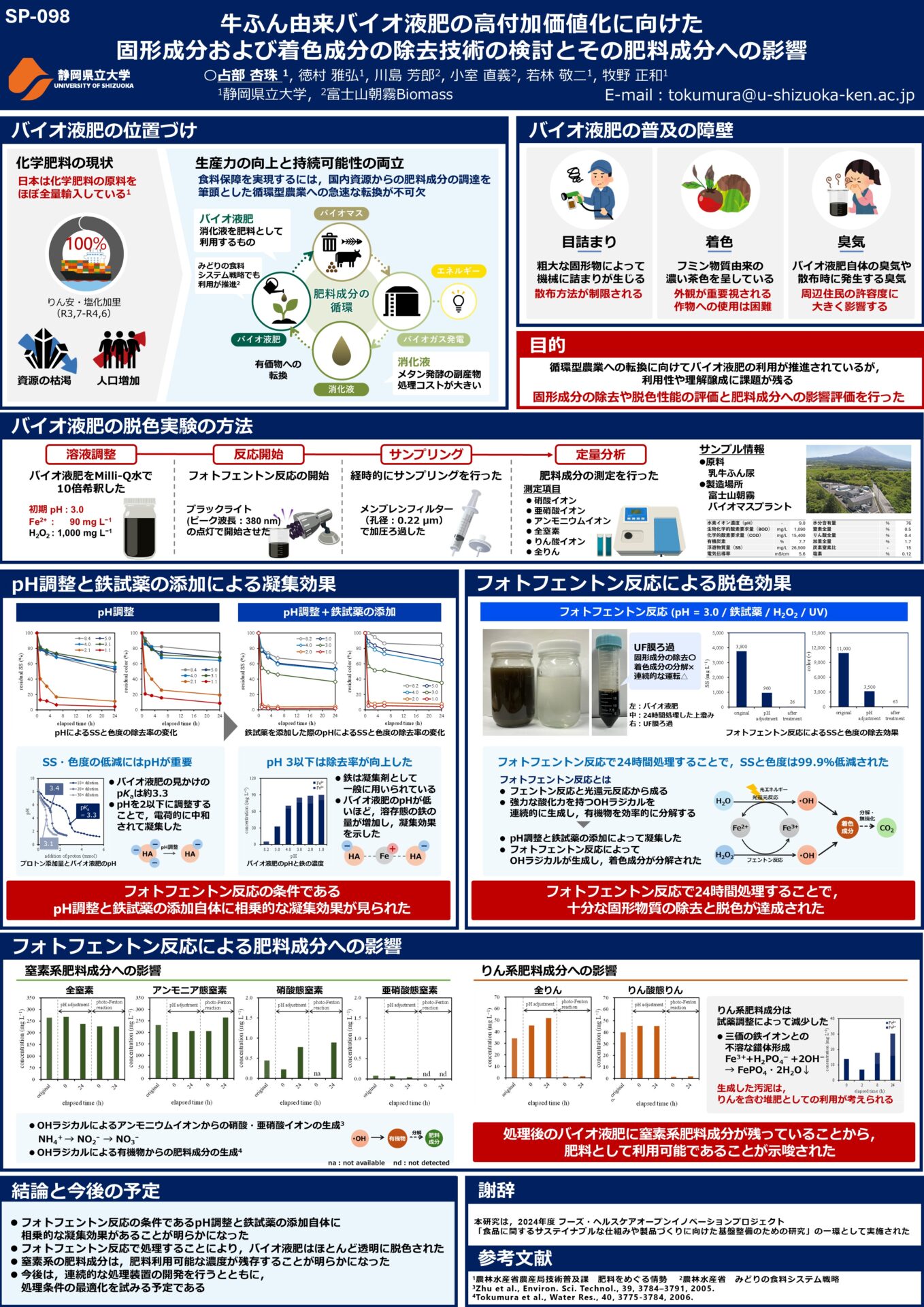

世界人口は増加の一途をたどっており、2080年代の半ばまでに103億人に達すると予測されている。将来にわたって国際的な食料安全保障を確保するためには、食料生産において生産力の向上と持続可能性の両立が求められる。食料生産には肥料が不可欠であるが、化学肥料の主原料であるりん鉱石や加里鉱石は有限な天然資源であり、枯渇が懸念されている。これらの可採年数は、りん鉱石で約330年、加里鉱石で約280年と推定されており[1]、資源保全や供給安定化の観点から、各国で輸出規制の動きが強まっている。さらに、近年、肥料価格の高騰が農業経営に深刻な影響を与えており、その背景には日本における化学肥料原料の輸入依存体制がある。令和3肥料年度(令和3年7月~令和4年6月)においては、尿素の95%、りん安(リン酸アンモニウム)および塩化加里(塩化カリウム)の100%を輸入に依存していた。

このような状況のなか、耕畜連携型の環境負荷低減技術として、廃棄物系バイオマスを原料とするバイオガス発電の過程で、副産物として生じるメタン発酵消化液を肥料として利用する「バイオ液肥」の利活用が注目されている。需要に対して過剰に発生する消化液は、多大なエネルギーとコストをかけて排水処理する必要があるため、バイオ液肥の需要拡大がバイオガス事業の普及の鍵となる。農林水産省は「みどりの食料システム戦略」において、2050年までに化学肥料の使用量を2016年比で30%削減する目標を掲げており、消化液のバイオ液肥としての利活用を推進している。しかしながら、大量の消化液を貯留する設備の整備や、散布可能な農地面積の確保など、バイオ液肥の需要拡大に対する課題は依然として多い。特に、粗大な固形物(SS)が散布装置の吐出部を詰まらせるリスクや、外観が重視される葉物類や茶葉などへの適用が困難であることなどが、普及の障壁となっている。

本研究では、こうした課題を解決するため、凝集沈殿および酸化分解処理によるSSの除去や脱色・脱臭などの高付加価値化技術の検討を行った。また、処理後のバイオ液肥に含まれる肥料成分への影響評価も行った。

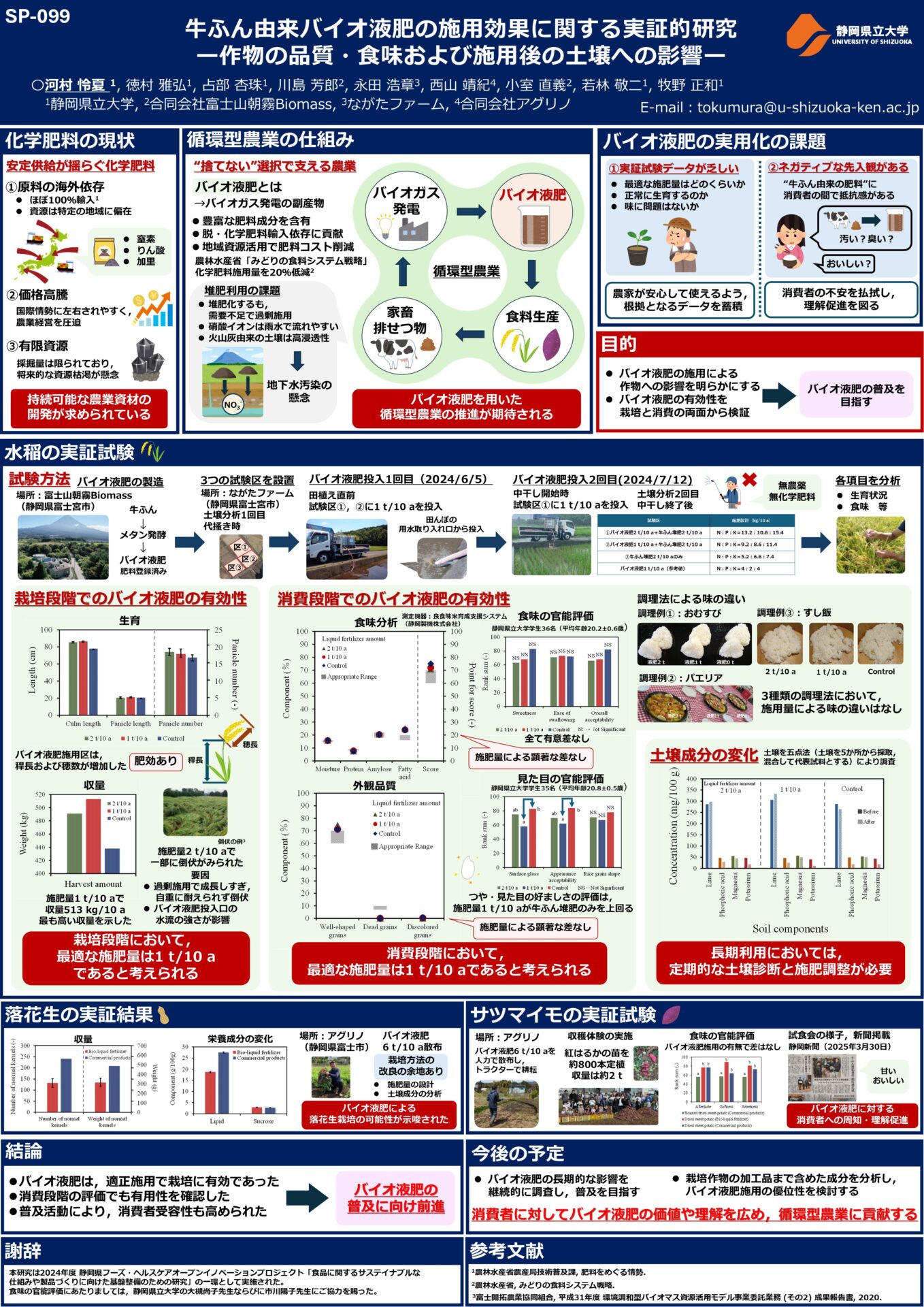

静岡県富士宮市の朝霧高原では,地域の主要産業として酪農が盛んに行われているが,堆肥化された牛ふんが草地面積に対して過剰に施用されているケースが報告されている。また,富士山の火山灰由来の土壌は地下への浸透性が高く,その結果,牛ふん由来の地下水汚染が懸念され,地域の環境問題として顕在化している。

このような背景から,牛ふんを原料としたバイオガス発電が,循環型農業に貢献する技術として注目されている。副産物である消化液は,肥料成分を含む有用な資源であり,バイオ液肥としての農業利用が可能である。これまでにも,バイオ液肥の有効性は検討・報告されてきた。一方,施肥量の最適化や,作物の品質,食味等の消費段階までを包括的に検証した事例は少ない。

本研究では,富士宮市における牛ふん由来バイオ液肥を対象に,作物の生育,収量,施用後の土壌成分への影響を実証的に評価するとともに,収穫物の食味試験および消費者受容性を検証し,バイオ液肥の有効性を総合的に明らかにすることを目的とした。

排水処理技術に関する研究

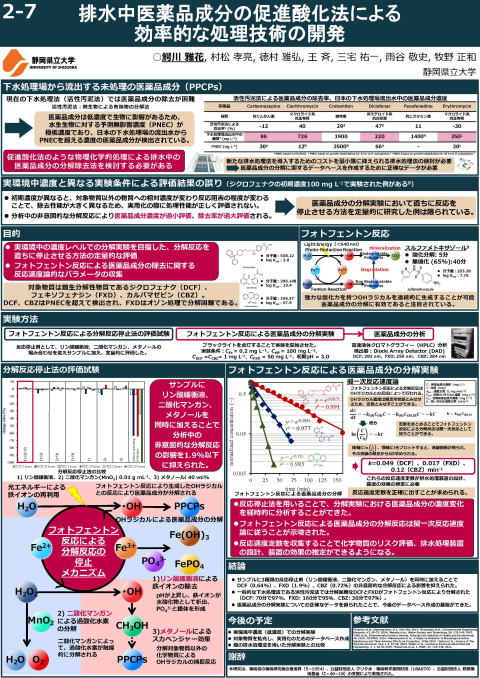

現在、下水処理法として用いられている活性汚泥法は、生分解が困難な医薬品を含む生活由来化学物質(PPCPs)の分解を想定していない。PPCPsは低濃度で生物に影響があるため、水生生物に対する予測無影響濃度(PNEC)が極低濃度である。そのため、PNECを超える濃度のPPCPsが、下水処理場の流出水から検出され、その影響が懸念されている。多くの努力の末に開発された医薬品の規制を避けるためにも、効果的な処理法の開発が望まれている。

PPCPsは生物学的処理法では除去が困難なため、物理化学的手法の一つである促進酸化法による分解除去法の開発が進められている。促進酸化法による分解反応は初期濃度によって、分解メカニズムが異なることから、処理性能を正確に評価するためには実環境中濃度レベル(低濃度)での実験が必要である。しかし、既往研究では低濃度のPPCPsの分析が困難である等の理由から、実環境中濃度と比較して高濃度で実験されている。

本研究では、日本の下水処理場流出水から検出されている抗てんかん薬のカルバマゼピン(CBZ)、解熱鎮痛剤のジクロフェナク(DCF)、抗ヒスタミン薬のフェキソフェナジン(FXD)を対象として、促進酸化法の一種であるフォトフェントン反応を用いて分解実験を行った。

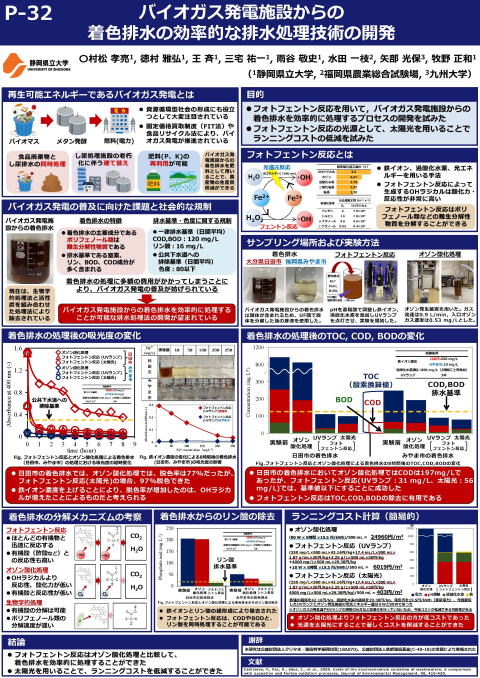

バイオガス発電は,食品廃棄物などをメタン発酵することで,バイオガスなどの燃料や液体肥料といった有価物を回収することができるプロセスである。しかし,本プロセスから排出される着色排水の処理コストが問題となっており,バイオガス発電の普及を妨げている。現在,この着色廃水は生物学的処理法により処理されているが,主要な着色成分の一つであるポリフェノール類は難生分解性であるため,処理が困難である。そのため,より効率的に処理することが可能な新しい排水処理法の開発が望まれている。

フォトフェントン反応は,鉄イオンと過酸化水素,光エネルギーを組み合わせることにより,OHラジカルを連続的に生成し,それにより様々な難生分解性有機汚染物質を分解除去することが可能な排水処理法である。

本研究では,フォトフェントン反応を用いて,バイオガス発電施設からの着色排水を効率的に処理するプロセスの開発を試みた。また,処理コストを低減させるために,フォトフェントン反応の光源として太陽光を用いた場合との比較も行った。

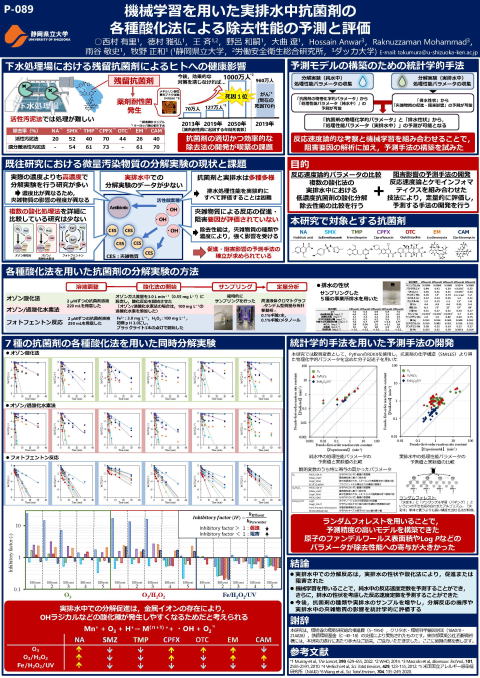

難生分解性である抗菌剤は,生物学的な活性汚泥法では分解・除去が難しく,下水処理場などから水環境中に放流されていることが報告されている。環境中に残留抗菌剤が存在することにより,細菌の薬剤耐性(AMR:antimicrobial resistance)が高まり, 耐性遺伝子を広めてしまう可能性がある。世界保健機関 (WHO)の試算によると,今後効果的な対策を講じなければ,AMRが直接的に起因する年間死者数が,2050年には1000万人まで増加すると予測されている。

その対策としてオゾン酸化法や促進酸化法などが開発・検討されているが,それらを定量的かつ詳細に比較した例は限られている。特に,実排水に含まれる夾雑物質による排水処理性能への影響を評価した例は少ない。また,抗菌剤と実排水は多種多様であり,それぞれの組み合わせにおいて排水処理性能を実験的にすべて評価することは困難であるため,予測手法の確立が求められている。

本研究では,7種の抗菌剤を対象とし,オゾン酸化法およびオゾン/過酸化水素法,フォトフェントン反応による分解実験の除去性能を評価・比較した。分解実験は,夾雑物質の影響を評価するため,純水中に加え,5種の実排水中(事業所排水)でも行った。また,反応速度論的な考察と機械学習を組み合わせて,実排水中の除去性能を予測するin silico手法の開発・評価も行った。

空気清浄技術に関する研究

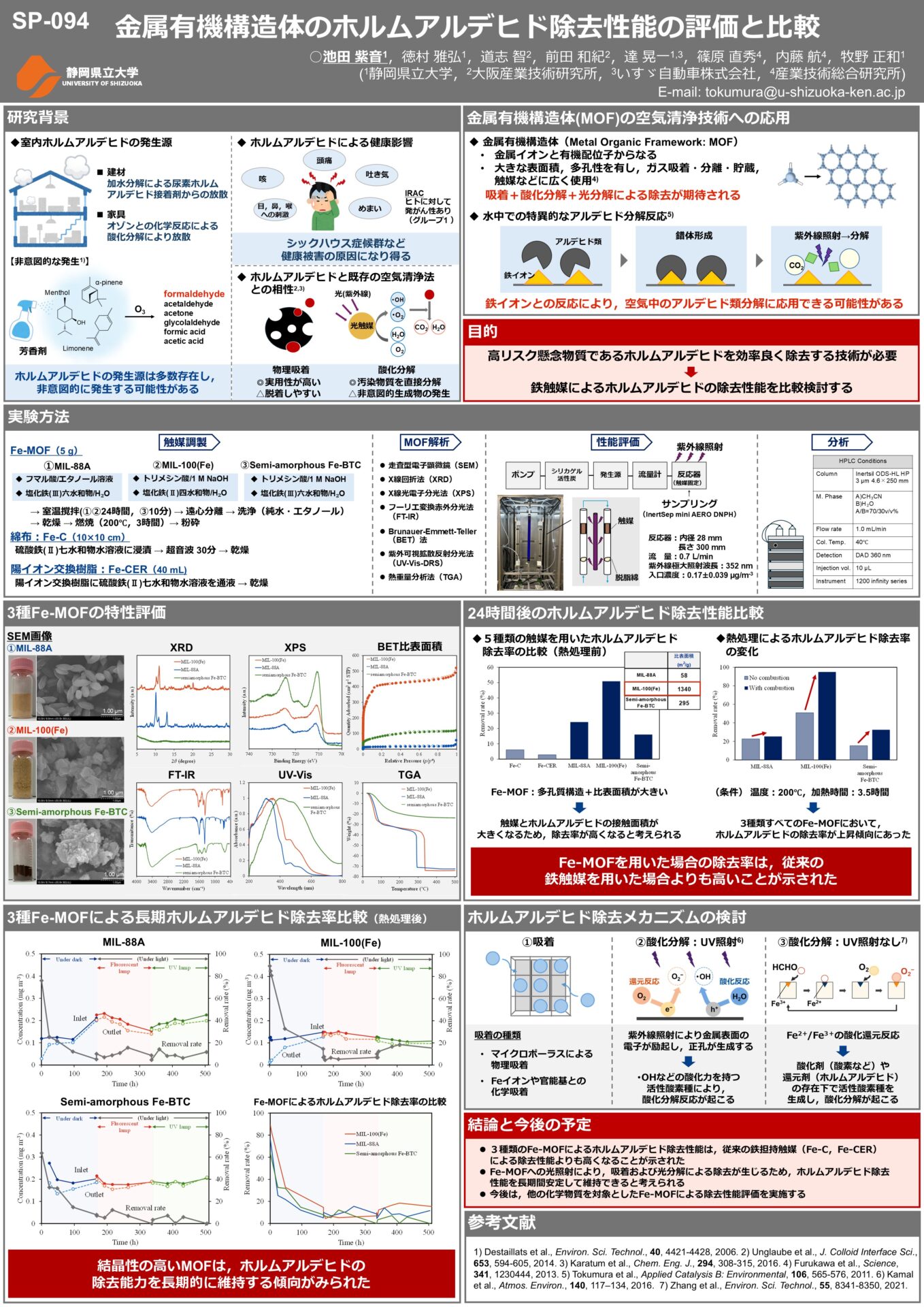

ホルムアルデヒドは、身近な建材・家具からの放散や調理、暖房器具の燃焼など、日常生活の中で非意図的に発生する化学物質として知られている。毒性が比較的高く、発がんリスクの増大やシックハウス症候群をはじめとする症状を誘発する可能性があるため、健康被害が懸念されている。しかし、高揮発性や親水性といった特性を有するため、吸着材からの脱着や、光触媒では副生成物の生成などが課題となり、従来の空気清浄法では十分な除去が困難と考えられている。したがって、ホルムアルデヒドを効率的に除去できる空気清浄法の開発が必要とされている。

近年、空気清浄分野における材料として、金属有機構造体(MOF)が注目されている。MOFは、金属イオンと有機配位子が配位結合して形成される高比表面積を有する多孔質材料であり、ガス吸着・分離に優れた性能を示すことが報告されている。また、鉄ベースのMOF(Fe-MOF)は、構造安定性が高く、光触媒活性により吸着した化学物質を効果的に分解することが報告されている。

本研究では、最適なMOF構造の設計に資する情報を得るため、3種類のMOF(MIL-100(Fe)、MIL-88A、Semi-amorphous Fe-BTC)によるホルムアルデヒド除去性能を評価し、比較検討を行った。

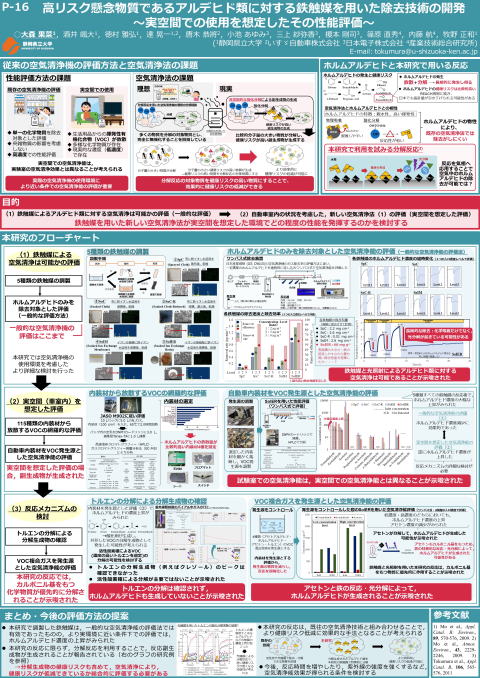

空気清浄機に対する一般的な空気清浄能の評価試験では,単一の化学物質を除去対象とするなど,実際の環境からかけ離れた任意の条件下で行われていることが多い。一方,空気清浄機が用いられる実空間では,多種多様な化学物質が共存しており,除去対象物質以外の夾雑物質による影響(例えば除去速度の低下)により,現行の評価試験の空気清浄能とは異なる可能性が考えられる。そのため,汚染源となる実製品から放散する複合的な化学物質の影響を含めた性能評価が重要である。

分解反応を伴う空気清浄法に関しては,除去対象物質の分解に伴い,非意図的に副生成物が生成することが報告されている。分解反応の副生成物として生成するアルデヒド類は,高リスク懸念物質になり得るため,空気清浄能として,副生成物を含めた総合的なリスクを検討する必要がある。

本研究では,鉄触媒を用いたアルデヒド類の分解反応を用いた新たな空気清浄技術の開発を行い,自動車室内を対象により現実に近い環境での空気清浄能の評価も行った。まず,除去対象物質として高リスク懸念物質であるホルムアルデヒドを選定し,現行の空気清浄能の評価法に則り,その除去性能を評価した。その後,より実空間の状況を考慮するため,ホルムアルデヒドの主要な発生源となる自動車内装材を発生源として用い,その他の揮発性有機化合物(VOC)を含む状況における空気清浄能の評価も行った。また,空気清浄に伴って非意図的に生成する副生成物についても測定を行った。

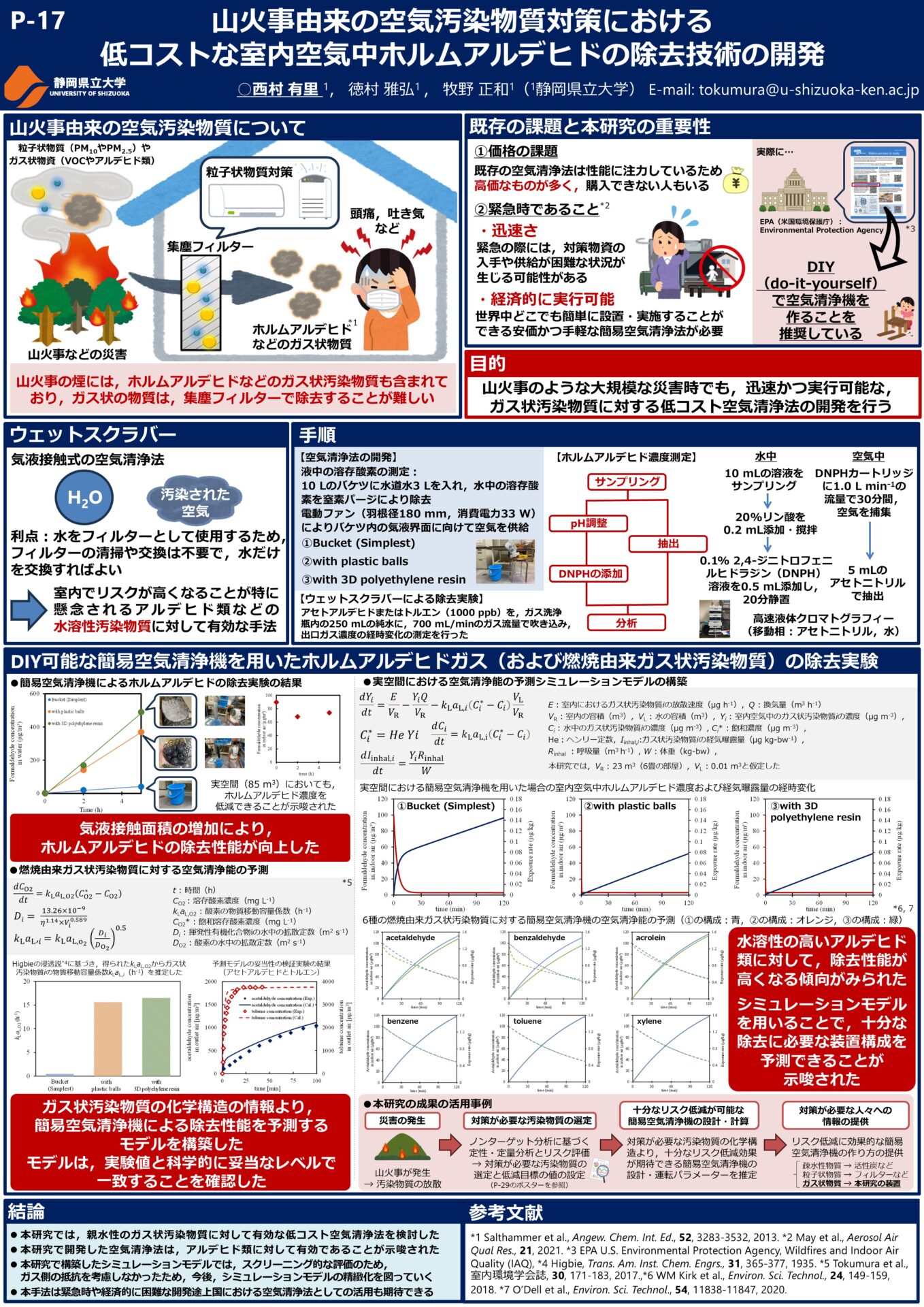

山火事の煙には,微小粒子状物質(PM2.5)をはじめとした粒子状汚染物質が含まれており,それに伴う健康影響が懸念され,その対策として,集塵フィルターを備えた空気清浄機を用いた対策が推奨されている。しかし,これらの煙には粒子状汚染物質だけでなく,ホルムアルデヒドなどのガス状汚染物質も含まれており,これらガス状の物質は,集塵フィルターで除去することは難しい。また,山火事などの緊急時においては,迅速かつ経済的に実行可能な対策が求められるが,既存の空気清浄機の多くは高性能であることを目指して設計されていることから高価なものが多い傾向にある。そのため,山火事のような大規模な災害時でも実施が可能な,低コスト空気清浄法の開発が求められている。

低コスト空気清浄法として,気液接触式の空気清浄法であるウェットスクラバーが注目されている。この方法では,汚染された空気を水と接触させることで,空気中の汚染物質を水に溶かして除去を行う。水をフィルターとして使用するため,フィルターの清掃や交換は不要で,水だけを交換すればよい。また,室内でリスクが高くなることが特に懸念されるアルデヒド類などの水溶性汚染物質に対して有効な手法である。

本研究では,家庭ですぐに用意することができると考えられるバケツと扇風機を組み合わせた最も簡便なウェットスクラバー法を用いて,ホルムアルデヒドをはじめとする汚染物質の除去性能を評価・予測した。また,空気清浄能の促進を図るため,気液接触面積を増加させる手法を検討し,その効果についても評価・比較を行った。それに伴い,空気清浄能の評価・予測を行うためのシミュレーションモデルも開発した。

製品中の化学物質の経皮曝露を考慮したリスク評価

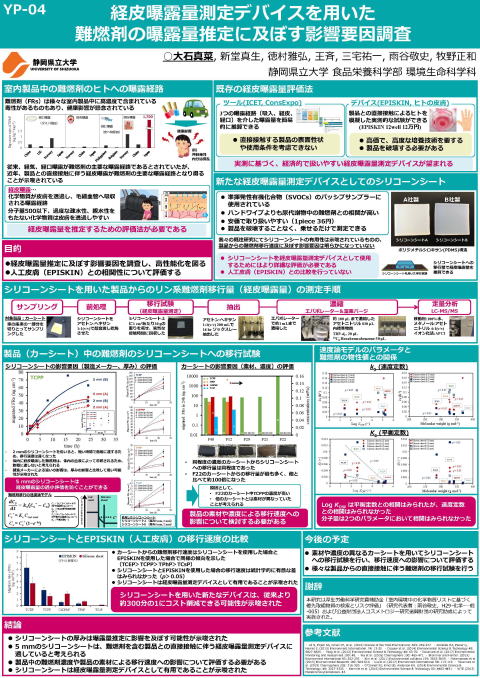

難燃剤は身の回りの室内製品に数%オーダーと,高濃度で含まれ,室内空気を介した経気道曝露や,ハウスダストを介した経口曝露によりヒトへ曝露し,ヒトへの健康に悪影響を及ぼすことが懸念されている。一方,近年,製品との直接接触に伴う経皮曝露が,難燃剤の主要な曝露経路となり得ることが報告され始めている。既存の経皮曝露量推定法では,ヒトの皮膚や人工皮膚を用いるが,倫理的な問題や価格の面で課題がある。我々の既往研究において,製品との直接接触に伴う難燃剤の経皮曝露量測定のために,シリコーンシートへ移行した難燃剤の定量法を確立し,新たな推定法の開発を試みた。しかし,デバイスとなるシリコーンシートの厚みや製造メーカーの違いなど,製品からの難燃剤移行速度へ及ぼすデバイスの性状の影響については明らかになっていない。

本研究では,シリコーンシート性状の最適化による測定精度向上のため,シリコーンシートの性状が難燃剤移行速度に及ぼす影響を定量的に評価した。本研究では,一般住宅と比較して,より高濃度の難燃剤が検出されている車室内環境に着目し,カーシートを対象とした。

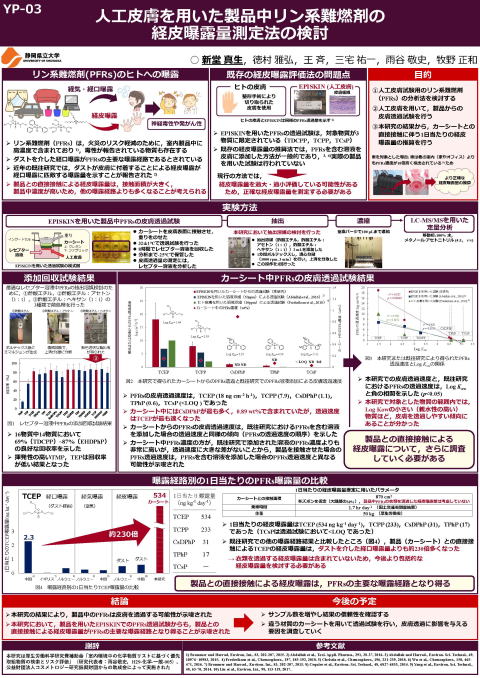

リン系難燃剤(PFR)は室内製品中に高濃度で含まれており,ヒトへの神経毒性や発がん性などの健康影響が懸念されている。ヒトへの難燃剤の曝露経路として,ダストを介した経口曝露が主要な経路とされてきた。しかし近年,皮膚に付着した,難燃剤を含むダストを介した経皮曝露が,経口曝露に匹敵し得る曝露経路であることが報告されている。経皮曝露は拡散吸収により起こるため,移動媒体間の濃度勾配に比例して速くなる。このことを考慮すると,より難燃剤濃度の高い製品との直接接触による経皮曝露量は,皮膚に付着したダストからの経皮曝露量よりも多くなると考えられる。

既存の経皮曝露量の推算法では,評価対象の試薬を溶剤に溶かし,人工皮膚に塗布したときのレセプター溶液への皮膚透過速度に基づいて曝露量を推算している。しかし,実際に測定されたPFRsはTCEP,TCPP,TDCPPの3物質のみに限定されている。また,既存の方法では,実際に接触する製品の性状を考慮できないため,経皮曝露量を過大または過小評価している可能性がある。

本研究では,測定対象のPFRsの種類を拡大するため,PFRs分析法の改良を試みた。具体的には,皮膚透過試験時のレセプター溶液中のPFRsの前処理方法を検討した。

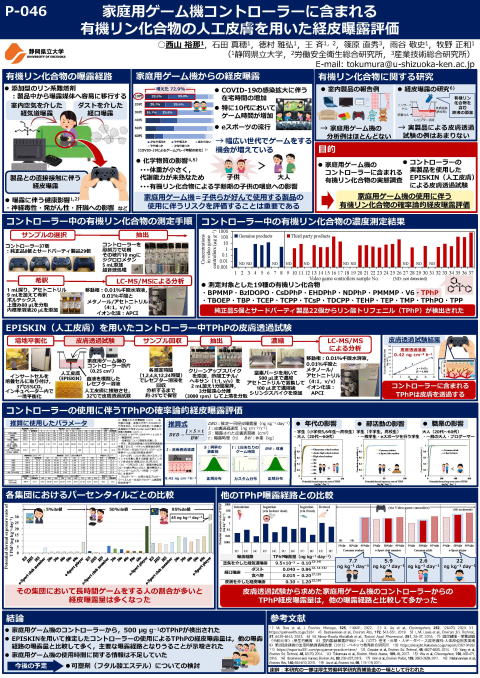

有機リン化合物は,プラスチック製品に難燃性や可塑性を付与するために添加されるが,製品中の高分子材料と化学的に結合していないことや,発がん性や神経毒性を有する物質があることから,曝露に伴う健康影響が懸念されている。 一部の有機リン化合物は,ヒトの皮膚を介して経皮曝露することが実験的に確認されているため,経気道曝露や経口曝露に加え,有機リン化合物を含む製品との直接接触に伴う経皮曝露が注目されている。

近年,COVID-19の感染拡大やeスポーツの流行により,幅広い世代において長時間ゲームをする機会が増えている。一般に,大人よりも子供のほうが化学物質の影響を受けやすいことから,子供に対する有機リン化合物の影響が危惧されており, 家庭用ゲーム機のような,子供らが好んで使用する製品についてのリスクを評価することは重要である。しかし,家庭用ゲーム機に含まれる有機リン化合物の情報は限られている。また,有機リン化合物の経皮曝露に関する研究は,有機リン化合物を適当な溶媒に溶解し, 皮膚または人工皮膚上に塗布させ,血液を模擬したレセプター溶液への透過量に基づいて経皮曝露量を推算しているため,実製品を用いた皮膚透過試験は特に限られている。

本研究では,人工皮膚であるEPISKIN(三次元組織ヒト表皮モデル)を用いて,家庭用ゲーム機のコントローラーに含まれる有機リン化合物の皮膚透過試験を行い,家庭用ゲーム機の使用に伴う有機リン化合物の経皮曝露量の推定を行った。

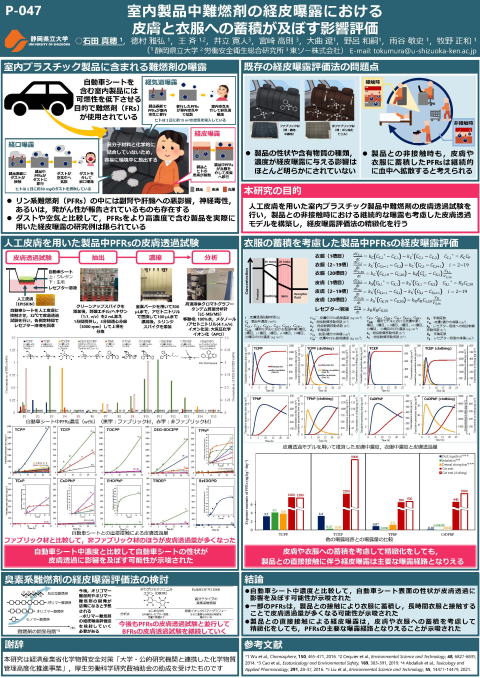

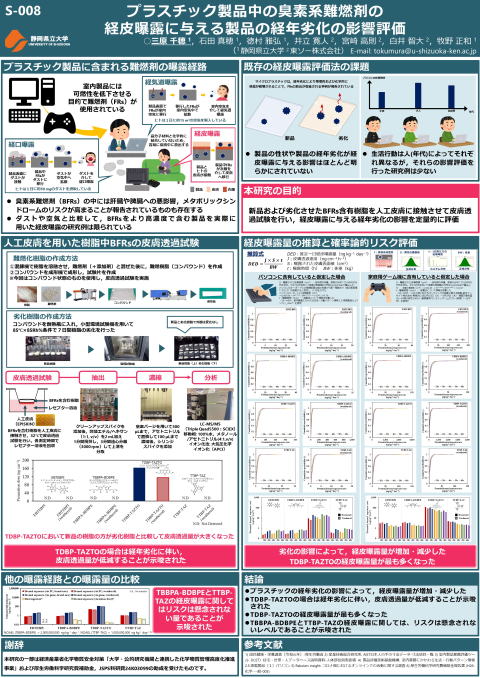

難燃剤は可燃性を低下させるために,様々な室内製品に使用されている。なかでも,リン系難燃剤(PFRs)と臭素系難燃剤(BFRs)の多くは添加型の難燃剤であり,揮発や拡散によって容易に環境中に放出される可能性がある。難燃剤の曝露経路として,ハウスダストを介した経口曝露や室内空気を介した経気道曝露が主要とされてきたが,近年,ハウスダストや室内空気に加え,室内製品との直接接触を介した経皮曝露が注目されている。しかし,既存の経皮曝露評価法では,室内製品との接触時に皮膚や衣服に蓄積した難燃剤の,非接触時における継続的な曝露は考慮されていない。

本研究では,人工皮膚を用いた室内プラスチック製品中難燃剤の皮膚透過試験を行い,製品との非接触時における継続的な曝露も考慮した皮膚透過モデルを構築し,経皮曝露評価法の精緻化を行った。

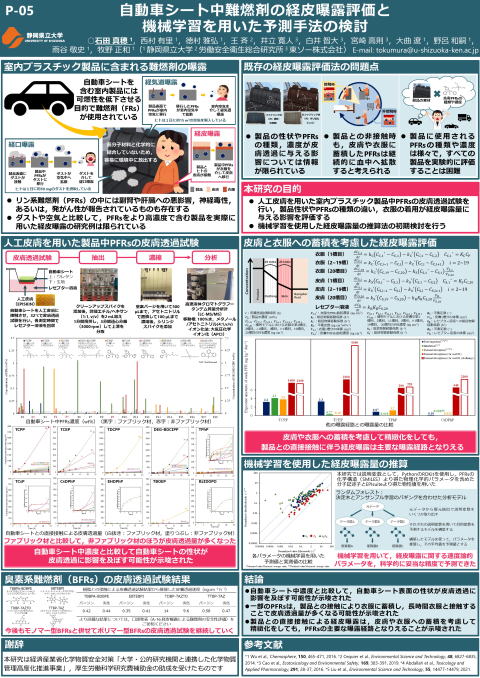

難燃剤(FRs)は可燃性を抑制する目的で様々な室内製品に使用されている化学物質である。なかでも,リン系難燃剤(PFRs)と臭素系難燃剤の多くは添加型の難燃剤であり,揮発や拡散によって容易に環境中に放出される可能性がある。

近年,室内製品との直接接触に伴う経皮曝露は,FRsのヒトへの曝露経路の一つとして注目されている。しかし,室内製品の性状やFRsの種類,衣服の着用が皮膚透過に与える影響については,情報が限られている。また,製品に使用されるFRsの種類や濃度は様々であり,すべての製品において皮膚透過試験を行うことは困難であると考えられる。そのため,経皮曝露量の推算方法の確立が求められる。

本研究では,室内プラスチック製品として自動車シートを選定し,人工皮膚を用いた自動車シート中FRsの皮膚透過試験を行い,製品性状やFRsの種類の違い,衣服の着用が経皮曝露量に与える影響を評価した。また,機械学習を使用した経皮曝露量の推算法の初期検討を行った。

難燃剤(FRs)は可燃性を抑制する目的で様々な室内製品に使用されている化学物質である。残留性有機汚染物質(POPs)に指定されたポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDEs)の代替として,新規臭素系難燃剤(NBFRs)が使用され始め,その需要が高まっている。しかし,そのほとんどはPBDEsやリン系難燃剤と同様,添加型の難燃剤であり,高分子材料と化学的に結合していないため,揮発や拡散によって製品から環境中へ容易に放散する可能性が考えられる。

FRsの曝露経路として,室内製品との直接接触に伴う経皮曝露が注目されている。しかし,既存の経皮曝露評価法においては,溶媒に溶解させたFRsを試験用の皮膚(例えば人工皮膚)に添加した例が多く,室内製品の性状を考慮できていない。特に,プラスチックは使用し続けることで経年的に劣化し,表面および内部の性状が変化する可能性がある。例えば,マイクロプラスチックは,経年劣化により物理的および化学的に構造が破壊されることで,FRsの放出が促進される事例が報告されている。以上のことから,室内製品の部材として最も汎用的に使われているプラスチックの劣化は,室内製品との直接接触に伴う経皮曝露に影響を及ぼす可能性が考えられるため,プラスチックの経年劣化のFRsの皮膚透過速度や経皮曝露量に及ぼす影響を評価する必要がある。

本研究では,新品および劣化させたBFRs含有樹脂を人工皮膚に接触させて皮膚透過試験を行い,経皮曝露に与える経年劣化の影響を定量的に評価した。

食品中に含まれる化学物質のリスク評価

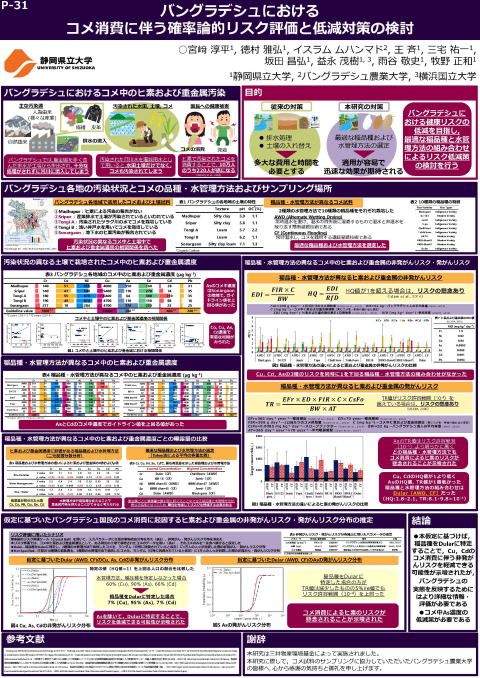

バングラデシュでは自然汚染や産業排水に起因する土壌汚染に伴う,コメのヒ素および重金属汚染が大きな問題となっている。農地のヒ素および重金属汚染は,コメ中の重金属濃度を増加させ,汚染されたコメを消費することで国民に重大な健康リスクをもたらしている。

これに対し,従来は工場への排水処理設備の設置や,汚染農地への客土が対策として考えられてきたが,根本的解決という面においては有用だが,多大なコストや時間を要するという欠点がある。一方,既往研究によれば,稲品種や水管理方法によって,コメ中のヒ素および重金属濃度が変化したと報告されている。最適な稲品種と水管理方法の選定によるコメ中金属の低減対策は,従来対策と比べて適用が容易で,迅速な効果が期待できるリスク低減策となりえる。

本研究では,バングラデシュにおけるコメ消費に起因する健康リスクの低減を目指し,適用が容易かつ迅速的な効果が期待できる低減策として最適な稲品種,水管理方法の組み合わせの選定を行うため、稲品種,水管理方法の組み合わせごとの非発がんおよび発がんリスクを推算した。また,リスク低減策効果の検討を行った。

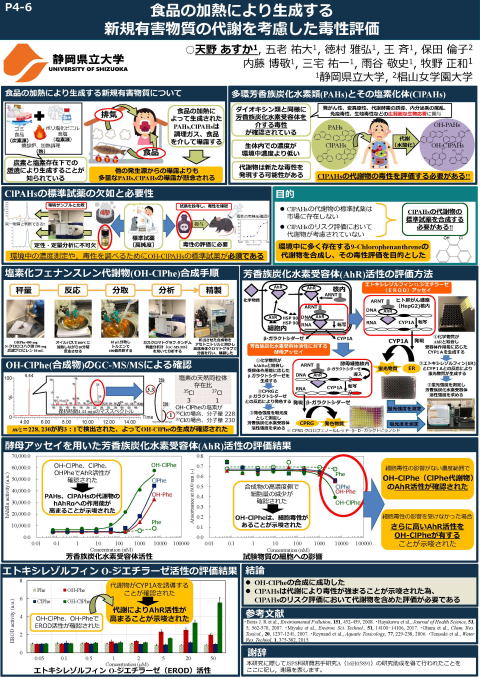

塩素化多環芳香族炭化水素類(ClPAHs)は、大気中のみならず、河川水や底質などからも検出されている環境汚染物質である。しかし、我々の研究グループにより食品の加熱調理よってClPAHsが生成し、室外と比べ室内環境での人体への高濃度曝露が報告された。ClPAHsは、その母核となるPAHsと比較して、発がんなどの毒性発現に関係する芳香族炭化水素受容体(AhR)との活性が高まることが知られている。さらにPAHsと同様に生体内で代謝され、ヒト女性ホルモンのエストロゲン受容体(hER)の活性化も誘引することが危惧される。しかし、ClPAHs代謝物の分析用標準物質は、市場で流通しておらず入手困難であることから、ClPAHs代謝物の毒性に関する情報は特に限られている。

本稿では、ClPAHsの中でも特に環境中に多く存在する9-Chrolophenanthrene(9-ClPhe)の代謝物である9-Chlorophenanthren-10-ol(9-ClPhe-10-ol)の分析用標準物質を有機合成し、ヒト芳香族炭化水素受容体α(hAhRα)活性を評価した結果について報告する。

室内環境に存在する化学物質のリスク評価

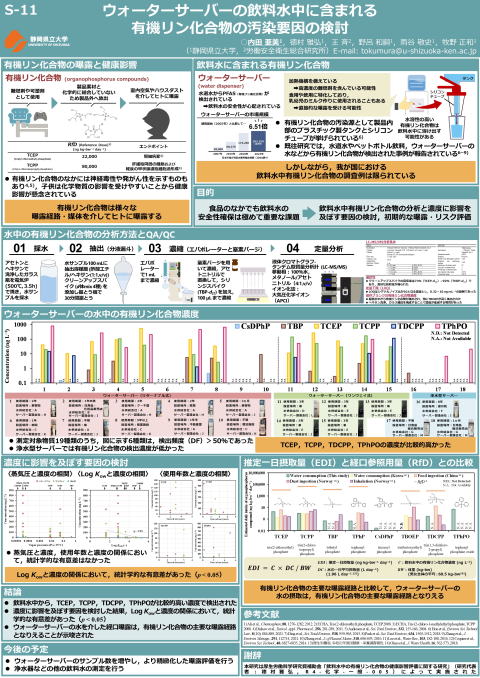

有機リン化合物は難燃剤や可塑剤として広くプラスチック製品に使用されている。有機リン化合物は通常,添加型の添加剤として使用され,製品素材と化学的に結合していないことから, 揮発や拡散によって容易に環境中に放出される可能性がある。有機リン化合物の曝露経路として,室内空気を介した経気道曝露やハウスダストを介した経口曝露が主要とされているが, 実際,水道水やボトル入り飲料水およびウォーターサーバーの水から,有機リン化合物が検出された事例が報告されており,飲料水が有機リン化合物のヒトへの重要な曝露経路となる可能性が示されている。

水はヒトにとって最も重要な資源であるため,ヒトの健康を保つためには,飲料水の安全性に深く考慮する必要がある。近年,水道水から有機フッ素化合物(PFAS)が検出されたことにより,飲料水の安全性に関心が高まっている。また,災害への不安からくる飲料水の備蓄のために, ウォーターサーバーの市場拡大が続いている。ウォーターサーバーは,洗浄などにも用いられる水道水と比べ,より飲用に特化しており,また,温水を即座に吐出できる加熱機構を備えているという特徴がある。加熱による火災を防ぐため,ウォーターサーバーは, 高濃度の有機リン化合物を含んでいる可能性が考えられる。一部の有機リン化合物においては中程度から高い水溶性を持つため,有機リン化合物を含む製品が飲料水と接触することで溶け出す可能性があるが,我が国における測定例はないのが現状である。

本研究では,飲料水を介した有機リン化合物の曝露・リスク評価を行うことを目的とし,液体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計(LC-MS/MS)を用いてウォーターサーバーの水中に含まれる有機リン化合物の分析を行い,濃度に影響を及ぼす要因の検討と初期的なリスク評価を行った。

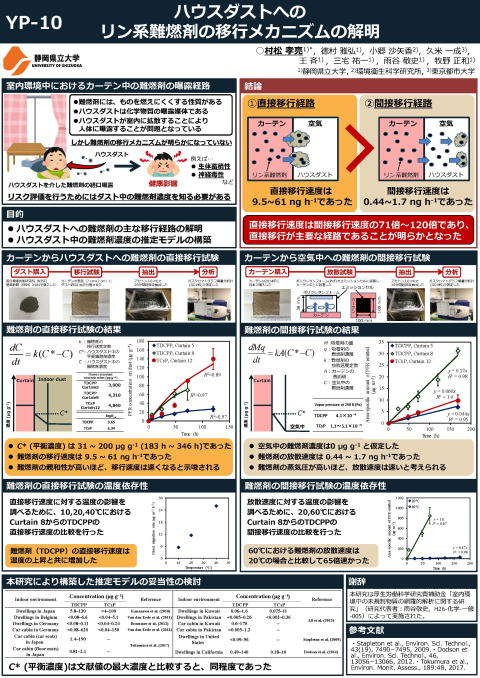

リン系難燃剤は、火災を防ぐためにカーテンや電気製品など多くの製品に含まれている。しかし、いくつかのリン系難燃剤は神経毒性、生殖毒性、発癌性など人体に悪影響を及ぼすことが報告されている。一方で、ハウスダストは化学物質の曝露媒体として知られている。ハウスダストがカーテンに付着するとカーテン中に含まれる難燃剤はハウスダストへ移行する。そのハウスダストは室内中に拡散し、人体へ曝露することから、人体への健康リスクが懸念されている。

ハウスダスト中のリン系難燃剤のリスク評価には、ハウスダスト中のリン系難燃剤濃度に関する情報が必要である。従来では、ハウスダスト中のリン系難燃剤の濃度は、住居、オフィス、教室、車内など様々な屋内微環境から集められたダストの定量分析によって決定されてきた。しかし、そのような実験方法は時間がかかり、高価であり、総合的なリスク評価には適していない。

本研究では、ハウスダスト中のリン系難燃剤濃度を推定するモデルを開発し、ハウスダストへのリン系難燃剤の移行メカニズムの解明を行った。

その他

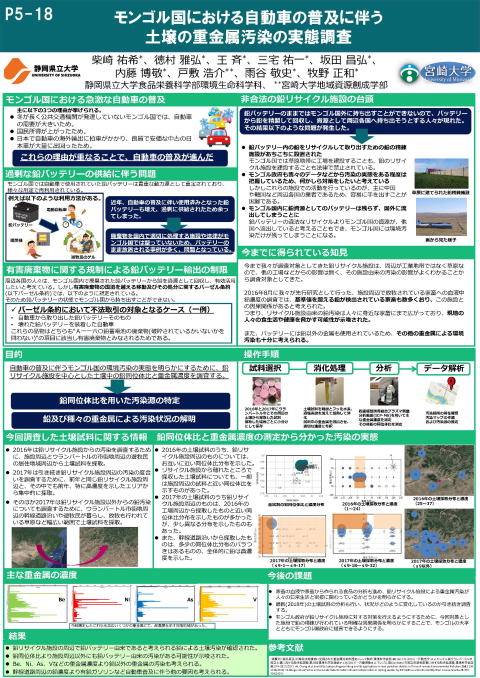

モンゴル国では自動車の普及が急激に進んでいる。理由として主に三つ挙げられる。一つ目は民主主義国家移行による市場経済体制移行が行われ、さらに外資規制が緩和された。それに伴い資源開発が盛んになることで国民所得が上がり、自家用車を購入し始めたためである。二つ目は日本で自動車リサイクル法が施行され、廃車処理と比較して中古車輸出業者に売却した方が利益がある。その結果、海外輸出に拍車がかかり良質で安価な中古の日本車が大量に出回ったためである。三つ目は冬が長く公共交通機関が発達していないモンゴル国では自動車の需要が大きく、先述の中古車が大量に供給される状況と重なったためである。

一方、中古車に使用されている自動車用鉛バッテリーは、車両本体に比べ、ライフサイクルが短く、非合法のリサイクルが活発に行われている。さらに、廃棄物を適切に処理する施設や法律が整っていないため、鉛をはじめ重金属による環境汚染が懸念される。しかしこれらの非合法な業者に政府は介入できておらず、汚染の実態も明らかでない。

本研究では、自動車の普及に由来する環境汚染の可能性について検討するために、モンゴル国のウランバートル市の鉛精錬施設周辺の土壌を対象に、重金属濃度の測定および汚染源の推定を行った。